1)成熟社会とこれまでの『まちづくり』

・成熟社会とは

・これからの市民社会(成熟社会) |

| プロジェクトが描く市民社会 |

これまで、我が国は、全国一律の法律の基に、国や都道府県及び市町村である行政が主体となって、地域住民の生活基準、いわゆるナショナル・ミニマムを保障し、地域の生活環境をより快適なものへと改善していくという一つの大きな使命を受けて地域づくりに関わってきました。このことにより、我が国は、戦後、急速な経済発展を遂げ、国民の生活を今日のように安定させてきました。

ナショナル・ミニマムは、人間生活にとっての最低保障という意味であり、この考え方から、国は全国一律の基準をつくり、それらを効率よく達成する方法を採ってきたわけです。

地方自治体においては、行政の行動原理である「公平・平等」の基につくられ、地域による個性的なものを除外したマニュアルに沿った全国一律の画一的な地域づくりが、国の体質をそのまま踏襲した縦割り的な機構の中で進められることになりました。

この結果、地方自治が放棄されたまま、また、主体的な関わり合いを持つ市民が不在のままに、地域づくりが進められることになったわけです。

最近発生した阪神淡路大震災や日本海重油流出事故を契機として、このような日本の社会システムの欠陥が現れてきました。災害時に即対応するためには、「公平・平等」を行動原則とする行政では限界があり、また、これからの地域づくりに対する多様化した住民のニーズに応えるためには、画一化した行政施策では困難です。ここには、市民セクターが中心となった地域づくりを行う市民社会が必要となります。

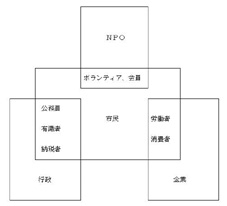

市民社会とは、自己決定・自己責任の原則に則して行動できる自律した個人である市民が、それぞれの考え方に基づいて行動する社会です。社会は市民、企業、行政の3つのセクターから構成されています。本プロジェクトが描く市民社会は、これら3つのセクターが対等の立場で関係するパートナーシップが築かれている社会です。

北海道では、これまでの地域づくりは行政主導で行われ、市民セクターは他のセクターに比べ小さな位置づけでした。理想の市民社会を築くには市民セクターを他のセクターと対等の立場にするために、市民セクターをもっと強化する必要があります。市民セクターを強化して他のセクターと対等になったものがNPOと考えることができます。

一方、市民社会はそれぞれのセクターの役割が明確になった社会とも言えます。市民セクター(NPO)にとっては、市民の自律・自己実現が社会的に擁護されている社会ですが、その反面、市民は地域社会に対して責任をもつことが義務となります。

北海道は広大な面積を有しており、気候条件の違いだけではなく、地域の人たちの考え方も自ずと地域により異なります。それぞれの地域の一人ひとりがその地域に住み続けたいと思い、住んでいることを誇りに思うという意識が生じれば、そこには、地域独自の文化が生まれてきます。

この広大な北海道が豊かな地域社会を創造していくためには、地域の市民が自ら考え、パートナーシップの基に、それぞれが責任をもって地域をつくり上げるという市民社会を築くことが大変重要であり、本プロジェクトはそのような市民社会が北海道各地で築かれることを目指しています。 |

|

| プロジェクトが描く市民社会 |

|

|

|

| 成熟した市民社会と『まちづくり』 |

これまでは、地域生活の環境が整備されているかどうかという「量」が重要であり、その地域がどういう暮らし方を望んでいるのか、どういう環境整備が必要なのかという「質」のことまで問わないで『まちづくり』を進めてきた。

道路や公園、下水道といった、ハード部分に当たる「量」を達成するにはこれまでの手法でも問題はなかったのであるが、シビル・ミニマムの「量」の部分についてほぼ達成された現在、ソフト部分に当たる「質」、いわゆる、別の言い方をすれば、その地域の『文化』をつくることが今求めれられている。

『文化』とは、人間らしい価値と技術のことであり、機能と効率の工業技術文明がもたらした利便性と引き換えに失ってきた様々な価値、例えば、「ゆったりとした時間」、「真っ暗な闇」、「みどり」、「水辺の潤い」、「芸術芸能のたのしみ」、「家族との団らん」など、心を満たした感性を豊かに開花される人間として不可欠な価値、それをもたらす技術のことである。

その地域の独特な『文化』、いわゆる、『地域文化』の振興とは、地域の人々が住み続けていたいと思い、住んでいることを誇りに思う、そのような魅力のある地域社会をつくり出す営みのことである。地域文化をつくり出すには、その主役となる主体の考え方を変え、 |

| 地域住民(『市民』) |

→ |

基礎自治体(市町村) |

→ |

広域自治体(都道府県) |

→ |

国 |

|

という逆転現象の流れを起こさなければならない。地域独自の『まちづくり』は地域の人が考えなければならないのである。地方自治体が主役になり、その地域の『まちづくり』をしていかなければならない。

地方自治体とは、市町村職員のことを意味してはいない。勿論、市町村職員が重要な位置を占めることになるため、職員の意識改革は大変重要なことには間違いないが、その地域の住民も含まれることから、地域住民の意識改革も大変重要なことである。地域住民も、従来のような行政依存型の受け身的な立場ではなく、積極的に地域の『まちづくり』に参加しなければならない。むしろ主役にならなければならない。このことは地域住民が『市民』になることを意味する。

地域住民一人ひとりに、その地域に住み続けたいと思い、住んでいることを誇りに思う、という意識が生じれば、そこには、地域独特の『文化』が生まれてくる。このような『市民』が一丸となってその地域をつくろうとすれば、自ずと同じような『まち』は出来ない。むしろ同じような『まち』が全国一律につくられていることが不自然な現象なのである。

従来型の全国一律のシビル・ミニマムではなく、今後は新しい意味のシビル・ミニマムの考え方が必要となる。地方分権が進み、地域のことは地域の人たちが考えることになれば、自ずとその地域の財源にも限界が生じる。そうなった時、限られた財源の中でその地域が何を重点に考えていくかが問われることになる。道路や公園が重要なのか、コミュニティが優先なのか、あるいは高齢社会における地域づくりに重点を置くのか、などが必然的に問われることになり、その地域の人たちにとって何が優先されるべきかというプライオリティを決めるためのシビル・ミニマムの考え方が必要になる。この中には、従来の考え方には無かった文化的要素も含まれたシビル・ミニマムの概念となる。

これからは、従来型経済発展型思考の『まちづくり』ではなく、地域文化型思考の『まちづくり』を選択する『まち』が現れてくるであろう。『市民』が一丸となって自分の『まち』について話し合い、自分達の地域をつくっていくことが、本来の意味の『まちづくり』なのである。

このような『まちづくり』を進めるためには、市民、企業、行政の3つのセクターが対等の立場で関係するパートナーシップが築かれていることが前提となる。

北海道は広大な面積を有しており、気候条件の違いだけではなく、地域の人たちの考え方も自ずと地域により異なり、それだけに地域独特の文化が生まれてくる可能性を含んでいる。

この広大な北海道が豊かな地域社会を創造していくためには、地域の『市民』が自ら考え、パートナーシップの基に、それぞれが責任をもって地域をつくり上げるという市民社会を築くことが大変重要である。

2)成熟した市民社会とNPO

・市民一人ひとりは力が弱い

・NPOは市民の代表 |

| 成熟した市民社会とNPO |

このように地方自治体においては、行政の行動原理である「公平・平等」の基に、主体的な関わり合いを持つ『市民』が不在のまま、地域特有の個性を除外し画一化した『街づくり』が全国で行われてきました。

地域性とは従来の行政型縦割社会における全国一律の平等型地域ではありません。勿論平等性は必要なことですが、元来地域はそれぞれ異なるのが自然であり、地域のことを真剣に考えて行動すれば自ずと他の地域とは異なり個性が出てきます。『まちづくり』では結果として地域の個性が現れるのであって、個性を優先して求めるものではありません。いわゆる個性を目的化すべきではないということなのです。

地域に極端に特化して他の地域との関係を絶つという意味ではありませんが、地域の『市民』が真剣に地域での暮らしについて考えるなら、必然的に他の地域との関係も考えざるをえなくなるでしょう。ここで言う『市民』とは「住民」という言い方とあえて意識した表現を採っていますが、自分が住んでいる地理的な地域(エリア)、例えば、自分の町内会だけのことしか関心を示さず、行動内容もその特定小限定生活地域(限定地域と呼ぶことにする)に偏っているような考え方を持っている人をここでは「住民」と呼んでいます。

それに反して、『市民』とは、勿論限定地域のことも考えてはいますが、もっと広い地域全体のことも考慮して発言し、その発言内容に責任を持って行動する人のことを称しています。このような人は、市や町、村という行政区域単位で表される<市>に住んでいる人のことを意味するのではなく、町や村に住んでいても、考え方や行動が『市民』である人は存在します。[しみん]と発音してしまうとあたかも行政区域単位の<市民>をイメージしますが、[いちみん]と発音すればその区別が出来ます。

『市民』という概念は、『成熟した市民社会』においては大変重要な意味を持ってきます。

この『市民』の考え方は、中世のヨーロッパから発生していますが、自由市場に集まる自由で広い視野を持った人という意味もあります。

日本では残念ながら、『市民』という概念が育ちませんでした。特に、戦後、敗戦を経験してから、日本全体の国民の生活を向上するために、国が率先して国民を引っ張っていく方式をつくりあげ、国民の多くはそれに何も抵抗もしないで、国=国家が行うことに従っていったのです。それ以降行政が行うことは絶対無謬であるというイメージが出来上がりました。

『街づくり』を進める中で、日本は行政や企業が社会的な決定力として大きな力を持ち過ぎたために、日本社会のゆがみを各所でつくり、政治、経済、文化、国際関係などあらゆる分野で大きな壁にぶつかっています。阪神淡路大震災や日本海重油流出事故を契機として、このような日本の社会システムの欠陥が顕著に現れてきました。災害時に即対応するためには、「公平・平等」を行動原則とする行政では限界があり、また、これからの『まちづくり』に対する多様化した『市民』のニーズに応えるためには、画一化した行政施策では困難なのです。ここには、市民セクターが中心となった『まちづくり』を行う『成熟した市民社会』が必要となります。

『成熟した市民社会』とは、自己決定・自己責任の原則に則して行動出来る自律した個人である『市民』が、それぞれの考え方に基づいて行動する社会です。また、この社会では、勢力、決定力として市民、企業、行政の3つのセクターが対等の立場で関係するパートナーシップが築かれ、社会のバランスを保っていことが基本的合意となります。

これまでの『まちづくり』は行政主導で行われ、市民セクターは他のセクターに比べ小さな位置づけでした。『成熟した市民社会』を築くには市民セクターを他のセクターと対等の立場にするために、もっと強化する必要があります。市民セクターを強化して他のセクターと対等になったものがNPO(Non-Profit Organization 民間非営利組織)と考えることが出来ます。

一方、『成熟した市民社会』はそれぞれのセクターの役割が明確になった社会とも言えます。市民セクター(NPO)にとっては、『市民』の自律・自己実現が社会的に擁護されている社会ですが、その反面、『市民』は地域社会に対して責任を持つことが義務となります。 |

| 成熟した市民社会の『まちづくり』を実現するために |

成熟した市民社会の『まちづくり』は、これまでの社会にしみついていた固定観念から抜け出して、『市民』が主体的に行動した時から、その実現に向けて動き出すに違いない。見逃せないのは、そのような動きの背景に次の3つの大きな流れがあることだ。

(1)NPO(民間非営利組織) (2)地方分権(行政改革) (3)情報公開

これらの3つの流れは、成熟した市民社会にとっては、どれ一つとして欠かすことが出来ない。それぞれがお互い密接に関連している。

(2)地方分権については、単なる事務手続きの分権ではない。国、都道府県、市町村への事務の移譲だけではなく、地方自治体そのもののあり方の変革である。地方自治体とは、その名称のとおり、自治を形成すべきである。自治体は自治体職員だけで形成されているのではなく、そこに住んでいる地域住民も含めて自治が形成されている。その本旨に従って『まちづくり』を行うことになるが、これまでの長い縦割り行政により、ほとんどの基礎自治体である市町村が制度型行政に徹してきただけに、現実問題としては、これまで先駆的な行政を行ってきた自治体を除いては、非常に大きな行政改革を必要とする。特に職員が「市民観」や「地域観」を持つことや、「公務員市民」としての認識をするというような意識改革や、「政策形成能力」、「総合行政能力」といった様々な能力が要求されるとともに、自治体内分権(地域内分権と職制内分権)と市民分権による組織の分権化も進んでくるものと思われる。さらには、「市民公務員」という新たな制度の創設により、管理者ポストに『市民』を採用し、これまでの管理・支援体制から「協働」・パートナーシップへと行政改革が進んでいくに違いない。

(3)情報公開については、つい最近、情報公開法の成立を見たが、行政側の情報入手が法的に認められたことにより、市民活動団体も行政情報を共有することが可能となり、共通の情報の基で政策に参画出来る下地が出来たと言える。この法律が出来たことにより、これまで先駆的自治体では既に創られていた情報公開条例は、これを機に全国市町村に加速度的に広がっていくに違いない。

(1)NPOについては、これらの2つの法制度化とも密接に関連してくるが、成熟した市民社会の『まちづくり』を実現するためには、大変大きな要因であることから提案も含めて次に述べることにする。 |