1)NPO法の成立まで

NPOとはNon-Profit Orgnizationの略で、「民間非営利組織」とか「民間非営利団体」と訳される。市民が自発的に行う民間非営利活動団体を指しており、その活動は公共性を持ち、活動の範囲は広く、定義するとあらゆる分野にまで及ぶ。

平成8年12月に「市民活動促進法案」が与党3党の議員立法として国会に提出され、平成10年3月に「特定非営利活動促進法」、いわゆるNPO法が漸く成立した。その過程で、「市民」という文字が「特定非営利」に変わったことや、法律の内容に「免税資格」が無い点は非常に残念ではあるが、日本の法律の中に『市民』という概念が認められたことは大変意義深いことである。

この法律による定義によると、「市民が行う社会貢献活動」として、①保健、医療又は福祉の増進を図る活動 ②社会教育の推進を図る活動 ③まちづくり[ここでは狭い意味]の推進を図る活動 ④文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 ⑤環境の保全を図る活動 ⑥災害救助活動 ⑦地域安全活動 ⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動 ⑨国際協力の活動 ⑩男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 ⑪子どもの健全育成を図る活動 ⑫前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 という12が限定列挙されている。

⑫はNPOを支えるNPOを意味している。限定列挙といわれるが、実際には市民活動であればいずれかに該当する。

NPO活動が活発化になった背景としては2つ考えられる。一つは高度経済成長期が幕を閉じ、経済性だけでは適切な対応が出来ない部分や、行政では手の届かない部分が顕著化してきたことに伴い、少子高齢化社会を迎えるにあたり、NPOの活動が「社会を支える力」として認識されてきたこと。 二つ目として、国民の暮らしが豊かになり、余暇時間が増大する中で、人々の価値観が多様化し様々な活動の場や社会参加のためのシステムを供給することが必要とされたことである。しかし、やはり日本で民間非営利の市民活動が注目を集め始めたのは、阪神・淡路大震災の際に多くのボランティアが被災地に駆けつけ、活躍したことによる。これを契機に政府のみの活動では社会経済の諸機能は充分に維持出来ないことが改めて認識され、ボランティアやNPO活動が注目を集めるに至った。

NPOの活動には、次のような様々な役割が期待される。

①少子高齢社会を迎え、行政の力だけでは十分な対応が出来ないおそれがある 分野(高齢者福祉等)における「社会を支える力」としての役割

②住民の多元的な意見を社会に反映させるための新たなシステムとしての役割

③多様な社会的課題に対して、住民自らが、その解決に直接参加出来る場を提 供する役割

④先駆的・冒険的な活動を行うことにより、社会に新たな刺激をもたらし、社 会を動かす先導的な役割

⑤健全な地域社会をはぐくんでいくために不可欠な「コミュニティの機能を担 う新たな社会的存在」としての役割

成熟した市民社会の『まちづくり』にとっては、NPOの存在無くしては語ることは出来ない。しかし、日本の歴史の中では、市民権という概念が薄いために、法律が成立しても一般の人々にはなかなか浸透し難い面を持っている。こういう点では、一般の人々に認識されていくための環境整備を、行政、企業、市民のそれぞれの分野で支援していかなければならない。

その中では、地方自治体は、①NPOに関する窓口の設置 ②NPO活動に関する施策の基本方針の策定 ③NPO施策に関する条例の制定 などの体制を整備していく必要がある。

2)NPOとは何か

NPOのとらえ方

NPOは、様々な分野や形態で活動を展開しており、明確に定義することはむずかしいが、私たちは次のよ うな共通認識で捉えることとした。

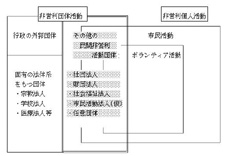

『利潤をあげることを目的としない公益的な民間の組織活動のうち、法律や制度基盤が相当整備され、社会 的機能として独立している医療法人、宗教法人、学校法人、行政の外郭団体を除いたもの』 |

|

| 図1 議論におけるNPOの範囲イメージ |

|

| 本当の公益性 |

市民は市民事業を促進させる。旧来型の公共事業はすべていったん取りやめる。その上で市民が行なうべき公益的な事業とは何か、が白紙の状態で吟味される。道路は道路公団だけがつくるものではない。幼稚園と保育園が分かれているのはおかしいし、この二つを区別しているのは一種の差別である。前にも見たように、事業の仕方も、自治体が何から何までやるのではなく、計画から実施まで、イギリスから導入した民間主導のPFI、自治体が計画を立てて一部を委託する外部委託、はじめから市と住民が一緒になって行なう第三セクター、あるいは自治体が株主となる先ほどの富山のような株式会社。誰がどのような事業を、どのようにして行なうのか、それぞれ規模や種類に応じて多様に考えてよいのである。

そして1年に1回、市民によってつくられる「点検委員会」が、すべての事業について無駄なものはないか、目的どおりつくられているか、もっとよい案はないか、ほかに優先すべき課題は何か、そして汚職や利権が発生していないか、あらゆる角度から点検する。悪いものは改められ、間違ったものは正される。事業を行なうべきか否か、どうしても判断がつかないものは、最終的に住民投票によって決定される。

旧来型公共事業も、真に必要なものであれば、このようなプロセスの中から再生されるであろう。しかしそれらのプロセスを踏んでいくうえで、決定的でしかもこれまで市民があまり取り組んでこなかった論点について、最後に触れておかなければならない。それは「市民立法」ということについてである。 |

|

|