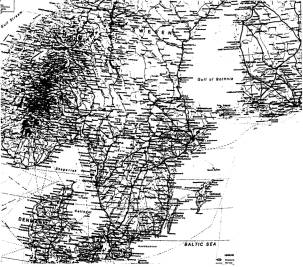

Ⅳ.スウェーデン編

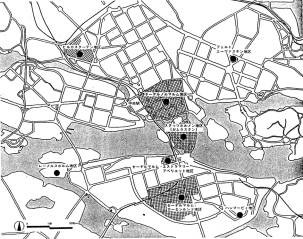

1.ストックホルムの概要

(1)一般概要

(地理・気候)

・スウェーデンの国土は日本の1.2倍あり、北緯55度〜69度に位置し、森林が55%、国土の1割が農業地域とな

っている。

・ストックホルムは北緯60度に位置しているが、メキシコ湾流のため、気候は以外と温暖で、降雪量も

50cm〜2m/年程度である。

(都市計画)

・1200年代の中ころに造られた。1600年代の中ころまでは、ガムラスタン地区のみがストックホルム市街地であ

った。

・工業が始まったのは遅く、19世紀後半になると、この都会も急速に広がった。

・ストックホルムの都市計画は、この60年間非常に綿密に行われてきた。一番新しい住宅の環境としては水の側で生活

をするということで計画されている。

・市の中心部がベルリンやパリの主要都市をモデルにして造られた。

・街の中のどこにいても、海か、高く広がった空が見えるように計画されている。

・第二次大戦後に地下鉄の建設を始めた。

・10000〜15000人を1ユニットとして、各ユニットの中心に地下鉄駅と文化施設を配置している。

・郊外への人口分散化を図るのではなく、なるべく中心部へ人口の集積化を促すことを行っている。

・住宅地内は歩車分離が徹底しており、そのため交通量の多い市街地に出ると事故に合うことがよくある。

・ストックホルムは24のコミューンからなっている。

・スウェーデンは都市計画をする場合は、国よりも市の方が権限を持っている。県はアドバイスはするが決定権は全て市

にある。市が決定するには議会等にかけなければならないが、最終的な決定権は市にある。

・高度な技術、社会福祉、文化的伝統等、新旧がうまく解け合った面白い所である。

(人口)

・過去40年、毎年1%〜2%ずつ増えている。

・県内には人口150万、市内中心部には74万人がいる。

(土地)

・土地の大部分は市が所有している。戦後の住宅区域は借地を基盤としている。

・ストックホルム市の土地の70%は市有地である。郊外になると、さらに高い比率で市が所有している。野外活動をする

場所は全て市有地となっている。

・ストックホルム以外の市の土地は借地方式で一般の人に貸している。

・スウェーデンの住宅事情では、一人当りの土地の所有面積が大きく、50㎡/人になっている。 |

| |

|

|

|

|

|

|

図-13:スウェーデン |

|

図-14:ストックホルム |

|

| |

|

(社会制度)

・スウェーデンでは子供が小学校に入る前は、一日中あずかってくれるところがある(日本の保育園とはちょっと異なる)。

・16〜64才までのスウェーデン女性のうち80%は収入のある職業についている。従って、公共の保育施設を大々的に

整備することが叫ばれている。

・最近は、父親も育児の世話を分担するようになってきた。

・家庭では、夫と妻は家事を分担する。

・先進的な社会政策

①老人や身体の不自由な人達を公的援助の基にアパートに住めるようにすること。

②アパートには特別な設備が施されている。

③その他に特別な介護と世話を受けられる公共施設が多くある。

・ストックホルム市議会は150万の人口に対して101名の議員がいる。そのうち47名が女性である。10の部門に分かれ

ている。3年毎に選挙が行われて、今年の秋に行われる。

・福祉国家だけあって税金は高く、ほとんどの人達は仕事が終ると真っ直ぐに家に帰る。

(その他)

・ノーベル賞の発祥地。

・この時期(6月)の日の出はAm3:30、日の入りはPm10:10でした。

・1クローネは25円

・酒類は国で管理され、販売も当然国営の店である。ビールはアルコール度によって1、2、3種に分かれ(3種が普通のビール

なみ)、缶ビールは40〜50ク ローネ(1000円以上)もする。タバコにしても、20〜25クローネ(500円)、

禁煙は徹底していて、ホテルの客室までもが禁煙だった。

・昼食で入ったレストランのトイレの男女の区別が、雄鶏、雌鶏のマークであるため戸惑ってしまう。

・徴兵制度は18〜20歳ぐらいの間に1年間行かなければならない。

・夏休みを1カ月取る義務がある。

・地下鉄は「P」のマーク。

(2)除雪

(積雪量)

・積雪量は50〜200㎝までのかなりの幅がある。

・数年前は積雪がほとんどなく50㎝を下回った。

・平均的な話ができない(差が大きいため)。

(除雪費)

・土木課の大切な仕事、それから市民が一番の興味は除雪作業である。

・除雪作業は市からどれだけお金を貰えるかによって異なってくる。

・積雪量の多い時は除雪費も多くかかる。

(ランク分け)

・除雪をスムーズに行うために街をいろいろなクラスに分けている。

・一番力を入れているところがバス路線。

・郊外に住んでいる一般住宅の道路が一番最後になる。

・どんなに早く除雪できるかによってもクラスを分けている。

・除雪の優先は、バス等の走っている国道を最初にやるが、その次に歩道、階段に移ってくる。

(作業内容)

・情報を流すところは3カ所ある。南、中央、西。

・除雪に使う車はダンプ、トラック(小型)。

・除雪の基準は、歩道に2〜5㎝積もった場合。車道の場合は、車の多い所では4㎝、少ない所では10㎝が基準になる。

・除雪が終るとそこに砂をまく。

・冬にまいた砂を取り除くのが6月の始めである。

・ロードヒーティング方式も採用しているところもあるが、費用は住民が払っている(排熱を利用)。

(作業人員)

・除雪に携わる人数が合計850人。50年前は1200人。

・人は24時間勤務している。

・夜中は家にいるが、連絡が行くとすぐに除雪にかかれるように待機している。

(作業時間)

・パーキング、歩道の修理は除雪と比べると非常に少ない時間しか割いていない。それだけ除雪作業について力を入れている。

・バス路線は2〜4時間以内。

・郊外の住宅街では8〜30時間以内に除雪する。

・雪が降り始めて、それが終った時から数えた時間で24時間以内になるべく除雪するようにしている。

・全ての作業が終るのに約一週間かかる。あるいは、一週間を目安にして仕事を進めている。

・11月1日〜4月15日まで除雪を行う。

(捨て場)

・除雪の雪をどこへ持って行くのか。なるべくお金がかからないように努力している。

・どこに雪を捨てるか。街の中心部、メーラン湖のわき。

・主な雪は海や湖に捨てるが、その他に市内の公園に捨てる。

(3)スパイクタイヤ

・一部の人達の中には絶対使用すべきでないという意見があるが、最終的には使用しても良いことになっている。

・使用できる期間

北の方 10月1日から 4月30日

南の方 11月1日から 4月30日

・期間を制限している理由は、道路を壊すため補修の費用多くかかるのでその費用を減らすため。

・冬の期間、ストックホルムに入ってくる車の80%はスパイクタイヤを使用している(道路関係者から見ると、80%の数

値は高すぎる)。

・市内だけの移動ならスパイクタイヤの必要性はない。

・スパイクタイヤによる環境破壊についての調査は、今のところしていない。

・スパイクタイヤの使用している車はほとんどが自家用車である。

・スパイクを使用しないタイヤの研究も進めている。特にスパイクに代わるゴムの研究。

(4)マイカー

・マイカーの増加については、入って来る車の数を少なくするために努力している。

・自家用車が市内を通らず、北から南にぬけるのに環状線を計画している。環状線になると将来は有料になる。

(公共交通機関)

・市としては、公共交通機関の使用を高めるように力を入れている。

・自家用車の乗入れを少なくするためには、公共機関の利用を高めるような努力をする必要があると思っている。

・近い将来、15年後には、14,000,000クローネをかけて市内の公共機関の利用率を上げる。

・地下鉄に関しては新しく路線を延ばす。

・高速列車(地上ではなく上空の方)を予定している。

・バス専用道路を計画している。

・信号もバス専用のものを取り付ける。

(駐車)

・市内のパーキングは、今ある以上に増やすつもりはない。

・公共の道路にはパーキングさせない。

・市内にアパートを持っている人については、道路に駐車することは許している。しかし、数は制限されているため、許可され

ない者はどこか郊外にでも駐車場を借りなければならない。

(5)建物

・中心部の建物については規制が多いために、光があまり当たらないものもある。郊外なら考慮している。

・2重窓から3重窓に変わった(オイルショックを境にして)。

・中心部の建物からの排熱が利用できるための特別な換気システムが取入れられている)。

・ラドン、カビ等が発生して、人間が住めなくなって来ている(排熱利用システムを採用しているため新たな問題が発生してきた)。 |

| |

|

|

|

|

|

|

ガムラスタン外観 |

|

|

|

|

写-061:スウェーデン ストックホルム |

|

写-062:ストックホルム中心街 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

写-063:ストックホルム郊外の住宅 |

|

写-064:ストックホルム中心部の広場 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ストックホルムの景観に合わないということで評判が良くない |

広告は日本のものが目立つ |

|

|

写-065:ストックホルム中心部の高層ビル |

|

写-066:ストックホルム中心街 |

|

|